ブルームバーグの記事より。

こうしたメディアがバブルと言い出すという事は・・・もう手遅れなのでしょうか。

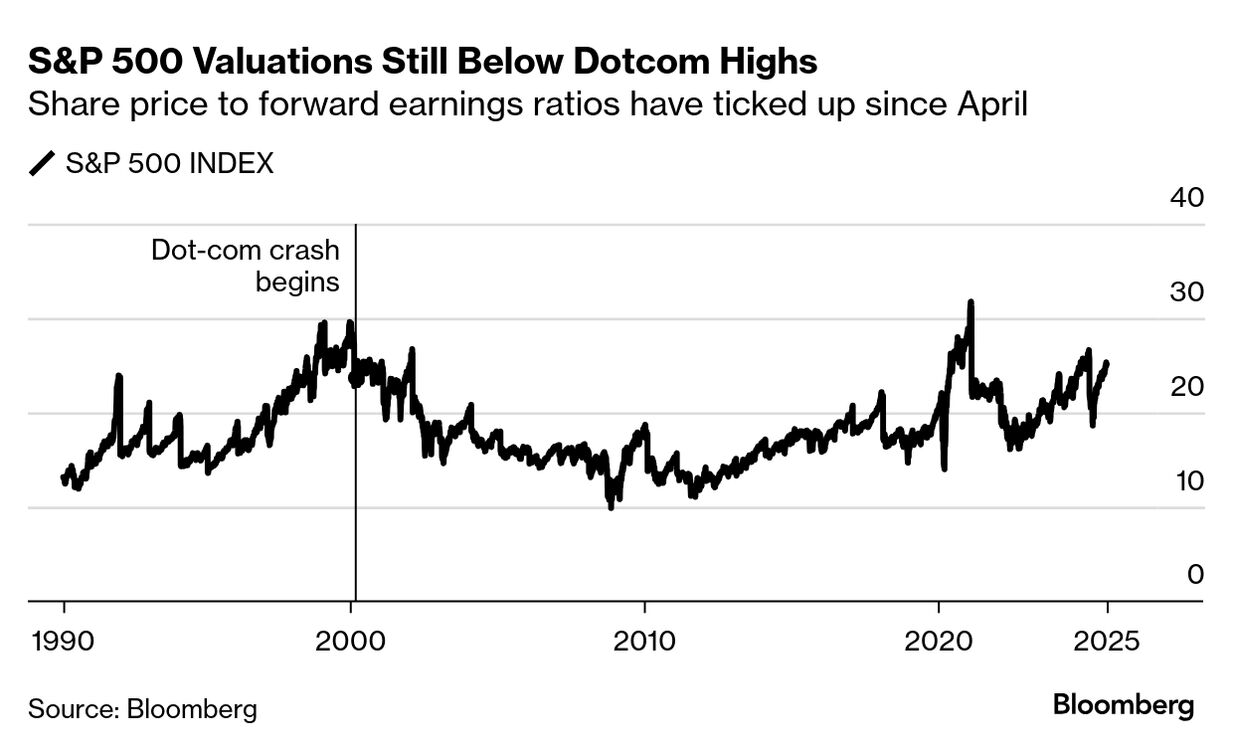

人工知能(AI)ブームが本格化して以来、その勢いと並行して、1990年代後半のドットコム・バブルに匹敵する投資過熱への警鐘が鳴らされてきた。当時の熱狂は、壮絶なバブル崩壊で幕を閉じた。

大手テクノロジー企業は、ChatGPTやGemini、Claudeといった生成AIの利用急増に対応するだけでなく、より根本的で劇的な産業構造の変化に備えるため、先端半導体やデータセンターに数千億ドル規模の投資を続けている。最終的な投資総額は数兆ドル規模に達する可能性がある。資金はベンチャーキャピタル(VC)や借入金に加え、最近ではウォール街の注目を集めるような異例の資金調達手法からも拠出されている。

巨額投資は回収できるのか

コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーは9月に公表した年次報告書で、AI企業は需要拡大に伴うコンピューティング能力の確保に向け、2030年までに年間で計2兆ドルの収入が必要になると指摘した。しかし実際には、その水準を8000億ドル下回る可能性が高いと予測している。

ヘッジファンド運営会社グリーンライト・キャピタルの共同創業者、デービッド・アインホーン氏は「惜しげもなく投じられる資金の額は非常に極端であり、理解するのが全く難しい」とし、「今のサイクルを通じて膨大な資本破壊が起きる可能性は十分ある」と警鐘を鳴らした。

引用おわり。

そりゃリスクを伴わない投資なぞ無いけれども今回も度が過ぎている状況になっているとの分析(警鐘)が出ているという事なのでしょうか。

バブル発生のメカニズムとは

バブルは多くの場合、新たな技術や市場機会をめぐる熱に投資家が巻き込まれ、「乗り遅れまい」と次々に資金を投じることで始まる。 経済学者ハイマン・ミンスキー氏は、市場バブルの過程を「きっかけ」「ブーム」「熱狂」「利益確定」「パニック」の5段階に分類した。

バブルを見極めるのは容易ではない。市場価格が実体経済とかけ離れる理由は多岐にわたり、必ずしも急落が不可避とは限らないからだ。しかも、バブル崩壊はそのサイクルの一部であるため、実際に崩壊が起きるまで気づかれにくいという特徴もある。

一般に、バブルが崩壊するのは、投資家が自らの期待が過大だったと気づいたときだ。その前段階では、過熱した楽観が熱狂へと転じ、誰もが高値圏で買いに走る局面が生じる。その後、企業業績の悪化などを背景にした緩やかで長期的な売りや、見通しを一変させる突発的な出来事が起き、投資家が一斉に市場から退避するきっかけとなる。

1月下旬には、AIバブルがすでに崩壊したのではないかとの懸念も広がった。中国のディープシークが、相対的に安価なコストで構築したとされる高性能AIモデルを発表し、市場を揺るがせたためだ。ディープシークの急速な成功を受け、テクノロジー株は総額1兆ドル規模の売りに見舞われ、AI関連の代表銘柄であるエヌビディアは1日で17%急落した。

ディープシークの一件は、AI分野への過大な投資が抱えるリスクを浮き彫りにした。それでも、シリコンバレーの勢いはほとんど衰えなかった。その後の数カ月でテクノロジー企業は再び巨額のAI投資計画を拡大し、投資家もこうした動きを後押しした。エヌビディア株は4月の安値から急反発し、過去最高値を更新。9月末時点で時価総額は4兆ドルを超え、世界で最も価値の高い企業となった。

1990年代後半の再現か

現在のAIブームと同様に、1990年代のドットコム熱の中心にいた企業にも莫大な投資資金が流れ込んだ。 当時は、収益力ではなくウェブサイトの閲覧数など、信頼性の乏しい指標が評価基準とされることも多かった。事業モデルに欠陥があり、売上見通しを誇張する企業も少なくなかった。通信事業者は光ファイバー網の整備競争に突入したものの、実際にはそれを支える需要が存在しなかった。2001年にバブルが崩壊すると、多くの企業が破綻し、他の企業は健全な競合に買収されて市場から姿を消した。

巨額のインフラ投資や極端な高評価など、AIブームにはドットコム時代の残響が重なる。1年のうちに複数回の大規模資金調達を完了する企業もあるが、すべてが成功を収めるとは限らない。

「インターネット・バブルとの類似点は多いと思う」と語るのは、オープンAIの会長であり、企業価値100億ドルのAIスタートアップを率いるブレット・テイラー氏だ。ドットコム時代と同様、脚光を浴びる企業の中には淘汰されるところも確実に出てくるだろう。だがテイラー氏は、1990年代後半のアマゾン・ドット・コムやグーグル(現アルファベット)のように、長期的に成長を遂げる大企業も必ず現れるとみている。

引用おわり。

曲りなりにも何十年もの実績を挙げているIT企業(いわゆるGAFAm:)とAIバブルのAIベンチャの違いは実績ある企業のAI部門とそうでないベンチャの資産価値評価の差という〇〇バブルの定型文であるのだろう(投資家という人種は・・・以下略)。

幾多の失敗や挫折を経験して今に至る革ジャンと自社のCEOのポジションすら自分で守れず(まあ、ベンチャあるあるですが)大手企業からの投資に依存する「寄生虫体質」の分際で専門外のハードウェアだのバイオだのと如何わしい「構想」を撒き散らすペテン師(断言してしまおう)との差は歴然としている様に見えなくもない(見当違いかもしれませんが)。

#AGIなどという錬金術が鉛だとバレるのは時間の問題の様な気がする(根拠無し)。。。